Wanderarbeit

Der Preis der frühen Ernte

von Erdbeeren, Tomaten und Co.

Meine Agrarreportagen aus Andalusien stammen von Februar und März 1995, mit kleinen oder größeren Änderungen gesendet u.a. im NDR, WDR und Südwestfunk Baden Baden. Sie gehören im Rückblick zu meinen wichtigsten Arbeiten überhaupt. Wesentliche Punkte davon sind nach wie vor aktuell.

Vorbemerkung

Als eine, die in der Nähe der Stresemannstraße wohnt, eine berüchtigte Verkehrsader in Hamburg, ist mir Verkehrsvermeidung schon lange wichtig. Verkehrsvermeidung war auch ein wichtiges Motiv für meine Serie ´Obst und Gemüse des Monats´, die ich ab Ende der 80er Jahre für die NDR-Hamburg-Welle, dem Vorläufer von NDR 90,3, verfasste. Bis auf wenige Ausnahmen ging es jeweils um Hiesiges, wie Spinat im April, Zimmer´s Frühzwetschgen Anfang September und Porree im Februar, weil der frosthart ist.

Erdbeeren im Winter und Frühjahr waren aber mehr und mehr in Mode gekommen. Da sie nicht mal schmeckten, entschloss ich mich, mein schwaches Schulspanisch aufzupäppeln und vor Ort einzusetzen, in Andalusien. Die Namen der Anbau-Orte brauchte ich nur von den Kisten oder Schalen auf unseren Wochenmärkten abzuschreiben.

Bei der Vorbereitung hatte ich verstanden, dass die ErntehelferInnen nicht wie damals und heute bei uns in Deutschland aus dem Ausland kamen, aus der Türkei bzw. Kurdistan für´s Obst und aus Polen fürs Gemüse, sondern in Andalusien in sog.en Tagelöhnerdörfern wohnten. Sie liegen jeweils mehrere 100 km von ihrem Einsatzort entfernt. Das hatte für mich den Vorteil, dass ich die SaisonarbeiterInnen in ihrem Heimatdorf besuchen konnte, unbeobachtet von irgendwelchen Arbeitgebern und bevor sie für mehrere Monate in ihren Einsatzort fuhren. Erst im zweiten Schritt bin ich dann ins Anbaugebiet gefahren, übrigens von Hamburg aus per Bahn und Bus.

Seit meinem Besuch Mitte der 90er Jahre hat sich in Andalusiens Erdbeer- und Gemüseanbau viel geändert, sehr oft zum Schlechteren. Trotzdem gehören diese Reportagen auch im Rückblick zu meinen wichtigsten Arbeiten überhaupt. Warum, dazu später. Nun erst mal die Reportagen.

Vor der Erdbeerernte, zu Gast bei TagelöhnerInnen in Andalusien

aus dem Tagelöhnerdorf Puerto Serrano

Der Südwestfunk Baden Baden hat dem Thema deutlich mehr Sendezeit eingeräumt, genauer der verantwortliche Redakteur Eberhard Ruth. In der zweiten Reportage konnte der Teil aus Puerto Serrano ausführlicher werden, und dort hinzu kommen die Eindrücke aus der andalusischen Provinz Huelva, der gigantischen Monokultur für Erdbeeren.

Sozusagen ´auf zu´ gibt ’s hier noch Infos zum technischen Radioalltag und Eindrücke zur Zusammenarbeit zwischen Autorin und Technikteam.

Das Lese-Manuskript für diese ausführliche Reportage enthält die deutsche Übersetzung der spanischen O-Töne. Glücklicherweise hab ich es per Zufall gefunden, nach gut 25 Jahren! So können die HörerInnen ohne Spanischkenntnisse gut verfolgen, was die spanischen InterviewpartnerInnen gesagt haben. In der Hörfassung der Reportage fehlt nämlich die Übersetzung. Die wurde, so wie ´s im Manuskript steht, nachträglich auf die spanischen O-Töne draufgesprochen, allerdings erst beim Südwestfunk in Baden Baden. Dort wurde die Reportage erst komplett. Vom NDR in Hamburg aus wurde nur die Fassung ohne Übersetzung nach Baden Baden überspielt. Die spanischen O-Töne könnt Ihr deshalb also “pur” hören. Und nur von der unübersetzten Fassung hab ich noch das – analoge – Sendeband, das mir ein lieber Freund jetzt digitalisiert hat.

Zum Schluss der Studio-Aufnahme im NDR bot mir das Technik-Team (CutterIn und Ton-Ing.) hinter der Studioscheibe noch eine kräftige Überraschung. Aber vor der Audio-Fassung erst mal das Manuskript zum Lesen.

Und nach all dem gönnt Euch bitte auch meine “Nachbetrachtung”.

Gar nicht lecker: Erdbeeranbau in Andalusien

Gar nicht lecker: Erdbeeranbau in Andalusien, Lesefassung

Anmoderation:

Gut 2 kg Erdbeeren ißt der statistische Durchschnitts-Deutsche im Jahr. Ein Drittel davon, sozusagen das erste Drittel, stammt aus Spanien, genauer aus der Provinz Huelva, der Südwest-Ecke Andalusiens. Dort, in dem größten Erdbeeranbaugebiet Europas, beginnt die Ernte bereits im Dezember, wenngleich die Hauptmengen im März und April nach Deutschland exportiert werden.

Astrid Matthiae ist den Erdbeeren aus Huelva entgegen gefahren. Sie hat sich bei den Produzenten nach den Anbaumethoden erkundigt und bei Umweltschützern nach ihrer Kritik daran. Und es kommen Erntearbeiter zu Wort, befragt an ihrem eigentlichen Wohnort, kurz vor Beginn der Hauptsaison.

Beitrag:

“Puerto Serrano ist ein Tagelöhnerdorf”, sagt der Mann an der Haltestelle für den Bus aus Sevilla. “Die meisten Einwohner”, fährt er fort, “verdienen ihr Geld in Huelva, in der Erdbeerernte, 4 Monate lang. Danach kommen sie von dort wieder zurück und sind arbeitslos. Sie können es nicht verfehlen”, gibt er der Touristin mit auf den Weg. “Dort ist Endstation.”

Endstation ja, für den Bus, aber heruntergekommen sieht Puerto Serrano nicht aus.

Der 6.000-Seelen-Ort am Nordrand der Provinz Cadiz ist eines der zahlreichen Tagelöhner-Dörfer, die es in Andalusien gibt. In Puerto Serrano sind es 80 % der erwerbsfähigen Bevölkerung, d.h. 3.500 Menschen, die von der Wanderarbeit leben. Anfang März heißt es für sie Umziehen an den 200 km entfernten Arbeitsplatz in Huelva. 35.000 Wanderarbeiter sind dort in der Hauptsaison beschäftigt, von Sonntag bis Sonntag. Für einen tariflich festgesetzten Arbeitstag von 6 Stunden und 40 Minuten gibt es umgerechnet 47 Mark. Als Beigabe kommen Rückenprobleme vom ständigen Bücken hinzu und Allergien von den Spritzmitteln. An den tariflichen Tageslohn von 47 Mark halten sich die meisten Arbeitgeber. Allerdings lassen sie dafür gerne ein Stündchen länger arbeiten. Die Wanderarbeiter nehmen es hin, besonders, wenn die Unterkunft einigermaßen ist. Knapp 50 m2, d.h. 3 Zimmer, Bad und Eßküche teilen sich der Landarbeiter Manolo und seine Frau Carmen mit 2 weiteren Ehepaaren. Seit einigen Jahren ist auch elektrisches Licht und fließend Wasser üblich in den Häuschen zwischen den Erdbeerfeldern, aber:

O-Ton:

Estamos muy apretujados, muy poco espacio para 6 personas…

Wir leben sehr beengt. Für die 6 Personen ist wenig Platz. Aber wir leben ganz gut zusammen. Was natürlich fehlt, ist Vertrautheit. Die einzelnen Paare können nicht miteinander sprechen, ohne daß die anderen es mitbekommen. Die Zimmer sind zwar getrennt, aber man hört den Nachbarn schnarchen, oder was die Paare untereinander besprechen. Nein, die Intimsphäre kann man nicht wahren. Die Wände sind sehr dünn.

Viele Kolleginnen und Kollegen leben allerdings wesentlich enger zusammen, besonders, wenn sie die Kinder mitgenommen haben; und das gilt für fast die Hälfte der Tagelöhnerfamilien. Carmen und Manolo halten nichts davon, die Kinder mit auf die Plantagen zu nehmen; aber es tut sehr weh, sie zurückzulassen, sagt Carmen.

O-Ton:

Tengo dos, una con 14 anos, y el otro con 10 …

Ich habe zwei, eine 14-jährige Tochter und einen Jungen von 10 Jahren. Sie bleiben bei der Großmutter. Das ist das Schlimmste, daß man arbeiten geht und die Kinder zurückläßt. Aber du kannst sie nicht dorthin mitnehmen; denn wenn du das tust, müssen sie die Schule verlassen. Und wer dauernd die Schule verläßt, bleibt Analphabet. Naja, nicht ganz, aber fast.

Carmen kann kaum die Tränen zurückhalten, während sie das sagt. Aber in den Schulen der Erdbeer-Dörfer drängen sich zur Saison statt der üblichen 30 dann 60 Kinder in einer Klasse. Da ist die Trennung das kleinere Übel. Für Kinder, die nicht bei den Großeltern im Ort bleiben können, gibt es seit wenigen Jahren ein Internat. Dort ist Platz für 160 Kinder, vom Kindergarten-Alter bis zum Abitur. Außerdem wurde in der Gemeinde eine Schulspeisung eingerichtet, für die Kinder, deren Großeltern den zusätzlichen Esser am Tisch nicht verkraften.

Zur Hoch-Zeit der Erdbeersaison bleiben neben den Kindern und Alten, neben den Angestellten im Rathaus und der Polizei noch die Ladenbesitzer in Puerto Serrano. In der Zeit zwischen März und Juni machen die Geschäfte kaum noch Umsatz. Und vor der neuen Erntesaison ist das Geld bei den Einwohnern knapp. Kräftig gespart wird auch am Essen, sagt die Fleischverkäuferin Encarna Roman im größten Supermarkt am Ort.

O-Ton:

Pues en la temporada cuando ellos viven con menos dinero …

In der Zeit, in der die Leute wenig Geld haben, kaufen sie Kichererbsen, Linsen, viel Öl, viel Kartoffeln. Sie kaufen Sachen, die billig sind und satt machen. Und weil es billig ist, haben alle was zu essen.

Dieser Supermarkt ist ein Gemeinschaftsprojekt, eine Kooperative. 600 Familien haben sie geschaffen, um die Bewohner von Puerto Serrano mit guten, preiswerten Lebensmitteln zu versorgen. Gerade trägt ein Lieferant eine Kiste Brokkoli hinein. Auch sie stammt von einer Kooperative, die ebenfalls von Bewohnern des Ortes betrieben wird. Doch ‘El Indiano’, so heißt das große Gut, ein wenig außerhalb des Ortes, ‘El Indiano’ gehört ihnen noch nicht. 12 Bürger Puerto Serranos haben es vor 16 Monaten besetzt. Denn die spanische Regierung hatte das Staatsgut 12 Jahre lang brach liegen lassen. Auch Manolo war zusammen mit anderen Tagelöhnern bei der Besetzung dabei und ist auf ‘El lndiano’ jetzt für das Gemüse zuständig. Seine Frau Carmen war zuerst nicht einverstanden, aber jetzt setzt sie große Hoffnungen in das Projekt.

O-Ton:

Creemos tambien nosotros que estan …

Wir Frauen glauben jetzt auch, daß sie eine gerechte Sache vertreten. Denn wenn man dort arbeitet, braucht man die Kinder nicht zu verlassen. Wir Frauen arbeiten jetzt noch nicht da, aber wahrscheinlich in einem Jahr. Dann müssen wir nicht mehr weg und die Kinder verlassen. Dann können wir bei ihnen bleiben. Das ist mein größter Wunsch, dass sie uns ‘El Indiano’ geben, daß es uns gehört.

Zumindest für einen Teil der Menschen in Puerto Serrano würde es auf ‘El lndiano’ Arbeit geben, und zwar das ganze Jahr hindurch. Denn Manolo und seine Freunde haben dort keine Monokulturen angelegt, wie in Huelva. Dort glitzert ein Meer von Plastik in der Frühjahrssonne. Der Boden bedeckt mit Plastikfolie, soweit das Auge reicht. In beinahe endlosen Bahnen ziehen sich die Erdbeerreihen hin. Kleine Wälle, aufgehäufelt wie Spargelbeete, überspannt von einem kleinen Dach aus milchig-hellem Plastik, Reihe an Reihe.

So wie hier in der Umgebung von Palos sieht es an vielen Stellen Huelvas aus, sagt Fermin Censino von dem Umweltbündnis “Coordinadora Ecologista” in Huelva. Palos, einige Autominuten auf der Küstenstraße von der Hafenstadt Huelva entfernt, ist das Zentrum des Erdbeeranbaus. Die Erdbeerplantagen grenzen unmittelbar an eine Lagune; dahinter, im Anschluß an einen lndustriekomplex mit chemischen Fabriken, wieder Erdbeerfelder. Beim Näherkommen fliegen Wasservögel auf.

O-Ton:

Estamos concretamente en el complejo lagunar de Palos …

Wir befinden uns direkt im Lagunensystem von Palos. Es steht in Verbindung mit dem Gebiet des Nationalparks Coto de Donana, kürzlich von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Vermutlich ist dies das wichtigste Süßwasserfeuchtgebiet in ganz Europa. Und diese Süßwasser-Lagune vor uns ist gesetzlich geschützt, genauso wie andere Lagunen in der Nähe, die in Richtung Coto de Donana noch folgen.

In den Feuchtgebieten Coto de Donanas machen £uropas Wasservögel auf ihrer Durchreise von Skandinavien oder Mitteleuropa Rast, bevor sie gestärkt zum Weiterflug über Gibraltar nach Afrika aufsteigen. Beim Gang durch die Erdbeerreihen erzählt Fermin Censino von der Grundwasserabsenkung in dieser Gegend; sie geht zum Teil auf das Konto der Erdbeeranbauer. Die Folgen: Es gibt weniger Feuchtgebiete für die Vögel von Coto de Donana. Außerdem droht der Grundwasserleiter vom Meer her zu versalzen. Die Erdbeererzeuger sägen also am eigenen Ast. Der Weg zur Lagune führt durch einen kleinen Pinienhain, vorbei an einem frisch gepflügten Feld. Bis unmittelbar ans Wasser reicht das Ackerland. Eigentlich müßten die Behörden hier einschreiten, meint Fermin Censino, aber sie tun es nicht. Genausowenig wie sie etwas unternommen hatten, als die Erdbeererzeuger Pinienwälder abfackelten, zugunsten der Erdbeeren. Abgebrannt wurde auch noch etwas anderes. Am Ufer eines Lagunenteils in der Nachbarschaft befinden sich die Reste einer Blockhütte. Nur der Grundriß ist noch auszumachen. Verkohlte Holzstümpfe ragen aus dem Boden.

O-Ton:

Aqui tenemos los restos, lo que queda de un observatorio …

Hier haben wir die Reste, das ist geblieben von der ornithologischen Beobachtungsstation. Das staatliche Umweltamt hatte sie errichten lassen, damit die Leute sich an einer Lagune freuen können, die unter Naturschutz steht, und damit sie Vögel beobachten können. Aber die Interessen der Landwirte, konkret derer von dem Plastikmeer hier …, also eines nachts sind die gekommen und haben die Beobachtungsstation in Brand gesteckt, kurz vor der Einweihung.

Das war 1993. Seitdem habe das Umweltamt keine Versuche unternommen, die Station wieder aufzubauen. Den Einwand, es habe doch niemand die Erdbeerbauern beim Zündeln beobachtet, läßt Fermin Censino nicht gelten. Zu häufig seien Angehörige der Forstaufsicht in dieser Gegend während ihrer Arbeit von den Bauern bedroht und mehrfach auch von ihnen vertrieben worden – von öffentlichem Grund. Und auch der studierte Forstwirt habe bei Waldarbeiten in dieser Gegend schon die aggressiven Töne eines Erdbeerbauern zu hören bekommen.

O-Ton:

Que bastaba de media ambiente, bastaba de naturaleza …

Schluß mit der Umwelt, Schluß mit der Natur, habe er gesagt, mit den ganzen Vögeln Schluß. Denn sie brächten ihm nichts zu essen; was ihn dagegen ernähre, seien die Erdbeeren.

Erste Auskünfte über die Kulturmethoden gibt ein staatlicher Agrarberater in dem Erdbeerort Moguer, 20 km nordöstlich von Huelva.

O-Ton:

Se parte aproximadamente desde medio de verano …

Die Arbeiten beginnen im Hochsommer. Dann bereitet man den Boden fur die Pflanzung vor. Mit Chemikalien wie Metam-Natrium, Methylbromid und Chlorpikrin wird er entseucht, damit die Erde vollständig desinfiziert ist.

In der ersten Oktober-Woche wird gepflanzt. Die Pflanzen stammen aber nicht etwa aus Gärtnereien der Umgebung. Sie wachsen zunächst auf rund 1.000 Metern Höhe im Hochland Mittelspaniens, und zwar bei Temperaturen von unter 7 Grad. Verpflanzt ins warme Südandalusien, beginnen die Erdbeeren dann kräftig zu wachsen. Gepflanzt wird auf kleinen Wällen, die von schwarzen Plastikfolien überzogen sind. Für jede Erdbeerpflanze ist ein Loch gestanzt. Unter der Folie verläuft ein flacher Plastikschlauch. Huelvas Erdbeeren hängen am Tropf. Über den wird die Pflanze versorgt mit Wasser, mit Flüssigdünger und mit Pflanzenschutzmitteln; andere werden verspritzt. Aber der Anwendung von Pestiziden seien enge Grenzen gesetzt, betont der staatliche Agrarberater.

O-Ton:

Esto es ya mas limitado …

Das ist sehr eingeschränkt, je nach den zugelassenen Mitteln. Und hier sind wir weit päpstlicher als die Gesetze es vorschreiben. Hier in Huelva sind wir, was Pflanzenschutzmittel im Erdbeeranbau anbelangt, mindestens so streng wie in jedem andern Land der Welt, wenn nicht strenger.

Was die vom spanischen Agrarberater genannten Entseuchungsmittel betrifft, so ist dazu aus der zuständigen deutschen Behörde zu erfahren: Im Erdbeeranbau der Bundesrepublik ist keins der erwähnten Pestizide zugelassen. Das Entseuchungsmittel Chlorpikrin, so die Biologische Bundesanstalt in Braunschweig, ist in Deutschland ausnahmslos verboten. Die beiden anderen, Methylbromid und Metam-Natrium, haben beim Anbau von Nahrungsmitteln nichts zu suchen. Und für die wenigen übrigen Anwendungsgebiete gelten auch noch Wasserschutzauflagen. Besonders päpstlich? – Rom ist weit.

Mit Louis Garcia Gonzalez, dem Geschäftsführer einer großen Genossenschaft von Erdbeeranbauern in Moguer, geht es zu einer Vorzeigeplantage. Auf der Fahrt dorthin spricht er über die Kosten, die mit dem Erdbeeranbau verbunden sind. Für jede einzelne Erdbeerpflanze gehen Lizenzgebühren nach Amerika. In Huelva pflanzt man nämlich Sorten, die in Kalifornien entwickelt wurden. lhr Vorteil: Sie können theoretisch das ganze Jahr hindurch reife Erdbeeren produzieren. Denn es wachsen immer neue Blüten nach. Das unterscheidet sie von den Sorten, die z.B. in Deutschland üblich sind. Wahrend in Huelva die Erdbeersaison in der Praxis 6 Monate lang ist, dauert sie in Deutschland nur gut 6 Wochen. Auf der Plantage des Bauern Antonio ein für deutsche Augen ungewohntes Bild: Erntearbeiter pflücken rote Erdbeeren von Pflanzen, die gleichzeitig weiße Blüten tragen. Alle 2 – 3 Tage pflücken sie dieselbe Reihe durch. Don Antonio hält eine Blüte in der Hand.

O-Ton

Ves, bichito, mira, volan y se van sabre la mata, y se cargan … Ves, bichito, mira, volan y se van sabre la mata, y se cargan …

Guck mal, das Tierchen hier, fliegt und läuft über die Pflanze. Und es macht die Ernte kaputt,die ganze Blüte wird zerstört. Deswegen muß man was tun, alle 15, 20 Tage muß man gegen dieses Tierchen spritzen.

Zurück in der Packhalle der Genossenschaft, die gerade erweitert wird, bleibt noch eine Frage zu klären. Damit die Pestizidrückstände in den Früchten zumindest unterhalb der festgesetzten Höchstmengen bleiben, schreibt der Gesetzgeber Wartezeiten vor. Wie werden sie eingehalten?

O-Ton:

Normalmente siempre se respectan las plazos de seguridad …

Die Sicherheitsfristen werden immer eingehalten. Darauf wird in Huelva sehr geachtet.

Sprecherin/Autorin: Und wie steht’s z.B. mit der Wartezeit bei dem Mittel gegen diesen kleinen Blütenschädling?

Sprecher: Nur 1 Tag, das reicht. Man muß bedenken, daß von der Blüte bis zur reifen Frucht 30 Tage vergehen, da gibt es also kein Problem.

Für Erdbeersorten in Mitteleuropa mag das gelten, doch sollte Don Louis vergessen haben, daß die kalifornischen Sorten, die in Huelva üblich sind, Blüten und reife Früchte gleichzeitig tragen? Die erwähnte Wartezeit von einem Tag bezieht sich auf das Insektizid Mesurol. Dieses deutsche Produkt der Firma Bayer ist die Nummer eins im Kampf gegen den Blütenschädling. Mesurol steht in vielen Pestizidgeschäften, wie es sie überall in den Erdbeerdörfern Huelvas gibt. In solch einem Geschäft in Lepe, gut 20 km westlich von Huelva, kommt der Inhaber gern denjenigen zu Hilfe, die auf dem Etikett einer Mesurolflasche nach der Wartezeit suchen.

O-Ton:

Y aqui se dice por ejemplo plazo de seguridad …

Sprecherin/Autorin: Und hier heißt es zum Beispiel unter Wartezeit usw.: 7 Tage

Sprecher: Siehst du, 7 Tage außer Erdbeeren, für die: weniger

Sprecherin/Autorin: außer Erdbeeren und Blumen; und 15 Tage für Erdbeeren, und 21

Sprecher: Tage für Baumwolle und Hopfen. Das ist immer dasselbe, man spritzt gleich nach dem Pflücken. Man spritzt immer vor dem Pflücken.

Dieser Freud’sche Versprecher weist auf die Zwickmühle hin, in der sich Huelvas Erdbeererzeuger mit der Wartezeit befinden. Für Bayers Mesurol beträgt sie 15 Tage, auch wenn es der Chemikalienhändler in Lepe nicht wahrhaben möchte. Deutschlands Erdbeererzeuger dürfen dieses Mittel nicht verwenden. In dem Erdbeerort Lepe hat man so seine Erfahrungen mit der Agro-Chemie. Weil zu viel davon über die Schläuche den Weg ins Grundwasser nahm, mußten Lepes Trinkwasserbrunnen 1993 geschlossen werden. Monatelang gab es Trinkwasser nur aus Flaschen. Das belastete Grundwasser hat die Brunnenvergifter bisher aber nicht beeindruckt. lhr Problem ist scheinbar gelöst. Mittlerweile erhält die Gemeinde Lepe ihr Trinkwasser aus einer fernen Talsperre. Und die Erdbeerbauern kaufen ihre Agrochemikalien wie eh und je.

Nachbetrachtung:

Saisonarbeit Nein Danke! Stattdessen rund ums Jahr regional!

Zum Bessern dürfte sich von 1995 bis heute in Andalusiens Anbaugebieten kaum etwas geändert haben, zum Schlechteren sehr viel. Von anderen JournalistInnen später verfasste Reportagen zeigen das immer wieder. Diese riesigen Monokulturen sind weder ökologisch vertretbar, noch bieten sie gute Arbeitsplätze. Und je größer die Monokultur, desto größer der Verkehrsaufwand und die Strecken, um die in einer Region konzentrierte Massenproduktion an die Kundschaft zu verteilen.

Was mir aber durch meinen Besuch im Tagelöhnerdorf bewusst wurde, ist die extreme Kinder- und Familienfeindlichkeit, die mit Saisonarbeit verbunden ist. Selbst wenn die Löhne angemessen wären und die Unterkünfte den Namen Wohnung verdienten, es bliebe die Trennung von Familie und Freundeskreis über Monate. Und am meisten leiden die Kinder.

Ich gehöre nicht zu denen, die die Familie idealisieren. Oft ist sie ein Ort von Gewalt und Unterdrückung. Aber doch nicht mehrheitlich. Und für Kinder und Heranwachsende ist die Familie überwiegend ein guter Ort. Der Schutz durch das Grundgesetz besteht zu Recht. Dieses Recht wird ausgehöhlt, wenn ein Elternteil oder sogar beide über Monate in der Familie fehlen. Auch Jugendliche leider unter dieser „Leerstelle“, Kinder erst recht. Alle Jahre wieder für 3 – 4 Monate. Wir haben uns mehr und mehr daran gewöhnt und denken nicht darüber nach, wenn wir zu Spargel und Erdbeeren greifen, zu Kohl und Äpfeln, zu deren Ente mal eben mehrere 100.000 „ErntehelferInnen” kommen, auch nach Deutschland. Wen lassen sie zurück, in Polen, in Rumänien, in ….. ?

„Das Zeitfenster für unser Gemüse wird immer enger”, sagte mir in den 90er Jahren bei einem meiner frühmorgendlichen Großmarktbesuche der Vierländer Gemüsegärtner und damalige Sprecher der Erzeugergemeinschaft Hamburg, Jürgen Speck. Er meinte damit, dass Winter- und Lagergemüse aus hiesiger Ernte immer mehr ersetzt werden durch Gemüsesorten, die bei uns nur eine sehr kurze Saison haben oder deren Ernte bei uns später beginnt als weiter südlich. Das gilt noch heute. Nach wie vor gehören zu den fünf bei uns am meisten verzehrten Gemüsesorten alleine drei, die ganz überwiegend importiert werden, nämlich Tomaten, Gurken und Paprika.

Eine in der Menge relevante Trendumkehr hat es bisher nicht gegeben, trotz vielfacher verbaler Bekenntnisse zu Produkten aus der Region. Dabei ist es durchaus möglich, sich rund ums Jahr, sprich auch im Winter, mit Lebensmitteln zu ernähren, die ganz überwiegend in unserer Umgebung gewachsen sind.

Regional ist machbar, Herr Nachbar – und auch Frau Nachbarin.

Das zeigt nicht zuletzt die zunehmende Zahl von Gemeinschaften der Solidarischen Landwirtschaft. Festangestellte GärtnerInnen und LandwirtInnen sind die Regel und nicht die Ausnahme. Der Hof wird so organisiert, dass ganzjährige Beschäftigung für die anbauenden Mitglieder möglich ist. Und die konsumierenden Mitglieder (andernorts die KundInnen) nehmen ab, was es zur Jahreszeit jeweils gibt. (Mehr Infos z.B. auf der Seite des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite)

In der Reportage aus dem andalusischen Tagelöhnerdorf Puerto Serrano benennt die Interviewpartnerin Carmen genau das als Perspektive: ganzjährige Beschäftigung auf der damals noch besetzten Finca „El Indiano“ durch eine über das Jahr verteilte Abfolge von Kulturen. (Wenig später wurde die Besetzung legalisiert; was allerdings in den Jahren darauf draus geworden ist, konnte ich nicht mehr verfolgen).

Es wird nicht leicht sein, den Abbau von Monokulturen und damit von Saisonarbeit zu bewirken. Auch Ökohöfe z.B. im Obstanbau bewirtschaften ja Monokulturen, auch wenn sie schon vieles für die Wiedereinführung biologischer Vielfalt auf den Plantagen getan haben. Aber es bleiben Plantagen mit Arbeitsspitzen in der Erntezeit, die ohne Saisonkräfte kaum zu bewältigen sind. Im Sinne einer ganzjährigen Beschäftigung sind zusätzliche Betriebszweige gefragt. Das lässt sich nicht übers Knie brechen, aber angehen schon.

Leichter ist es beim Gemüse, etwas leichter. Denn es gibt etliche Kulturen, die niedrige Temperaturen und sogar rost überstehen. Unser hiesiges leckeres Wintergemüse wächst vor der Haustür, ist ohne lange, umweltschädliche Fahrten zu bekommen und sorgt außerhalb der “Hochsaison” für Arbeitsplätze. Nur werden Grünkohl, Rosenkohl und Co. immer weniger angebaut, weil die Nachfrage fehlt. Die gilt es wieder zu beleben, und zwar in Mengen, für die sich das Weitermachen lohnt und vielleicht auch der Neuanfang.

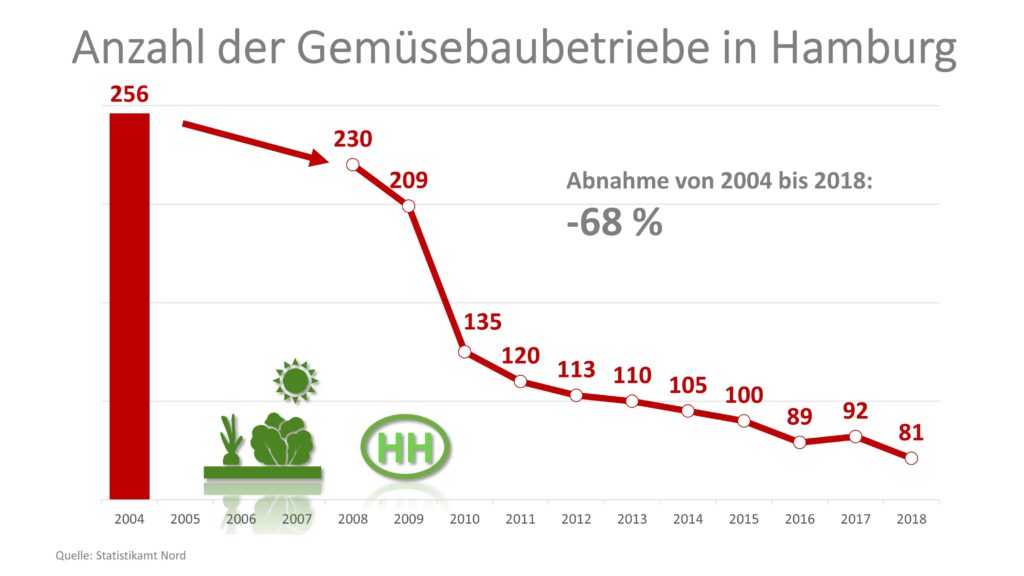

Aktuell befindet sich die Zahl der Hamburger Gemüsegärtnereien, um beim Beispiel Hamburg zu bleiben, weiter im Abwärtstrend.

Durch Änderungen im privaten Konsum allein, nach dem Motto ´Porree statt Paprika`und `Grünkohl statt grüne Gurke´ lässt sich der Trend nicht stoppen, geschweige denn umkehren. Die guten und wichtigen Ansätze im Privaten reichen nicht. Das hat auch damit zu tun, dass weniger Mahlzeiten als früher zu Hause eingenommen werden. Zwar hat der heimische Herd durch Corona und Home-Office etwas an Bedeutung gewonnen und die Chancen für Regionales sind gestiegen, ohne eine Trendumkehr in der Außer-Haus-Verpflegung wird sich das Höfesterben aber nicht stoppen lassen.

Und für diese Trendumkehr im Sinne regionaler Lebensmittel braucht es politische Entscheidungen. Die Politik ist gefragt, Verantwortung zu übernehmen. Durch die – erfreulich – zunehmende Berufstätigkeit der Frauen liegt ein wachsender Anteil der Mahlzeichten nicht mehr in der Verantwortung der privaten Haushalte. Kantinen, Restaurants und vor allem Kitas und Schulen sind an ihre Stelle getreten. Hier gelten vielfach staatliche Vorgaben, bzw. die ´öffentliche Hand´ kann und muss hier den Einfluss nehmen, den sie den Privathaushalten entzogen hat. Jetzt muss sie politisch verantworten und dafür sorgen, dass Lebensmittel aus ökologisch und sozial vertretbarem Anbau auf den Tellern in öffentlichen Einrichtungen landen, in Kitas, Schulen, Mensen, Krankenhäusern etc. Was serviert sie uns mit an ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen, wenn uns die öffentliche Hand in ihren Einrichtungen Putenbrust mit Spargel und Reis auf den Teller füllt?

JedeR einzelne kann die dortigen Einflussmöglichkeiten nutzen. Ernährungsbildung, wie sie z.T. seit gut 30 Jahren von manchen NGOs brav betrieben wird, haben an der Konzentration in der Landwirtschaft mit ihren schädlichen ökologischen und sozialen Folgen nichts geändert. Artensterben, Nitrat im Grundwasser und prekäre und unzumutbare Arbeitsbedingungen sind geblieben, bzw. haben sich verschlimmert.

Darauf braucht es deutliche und phantasievolle Antworten!